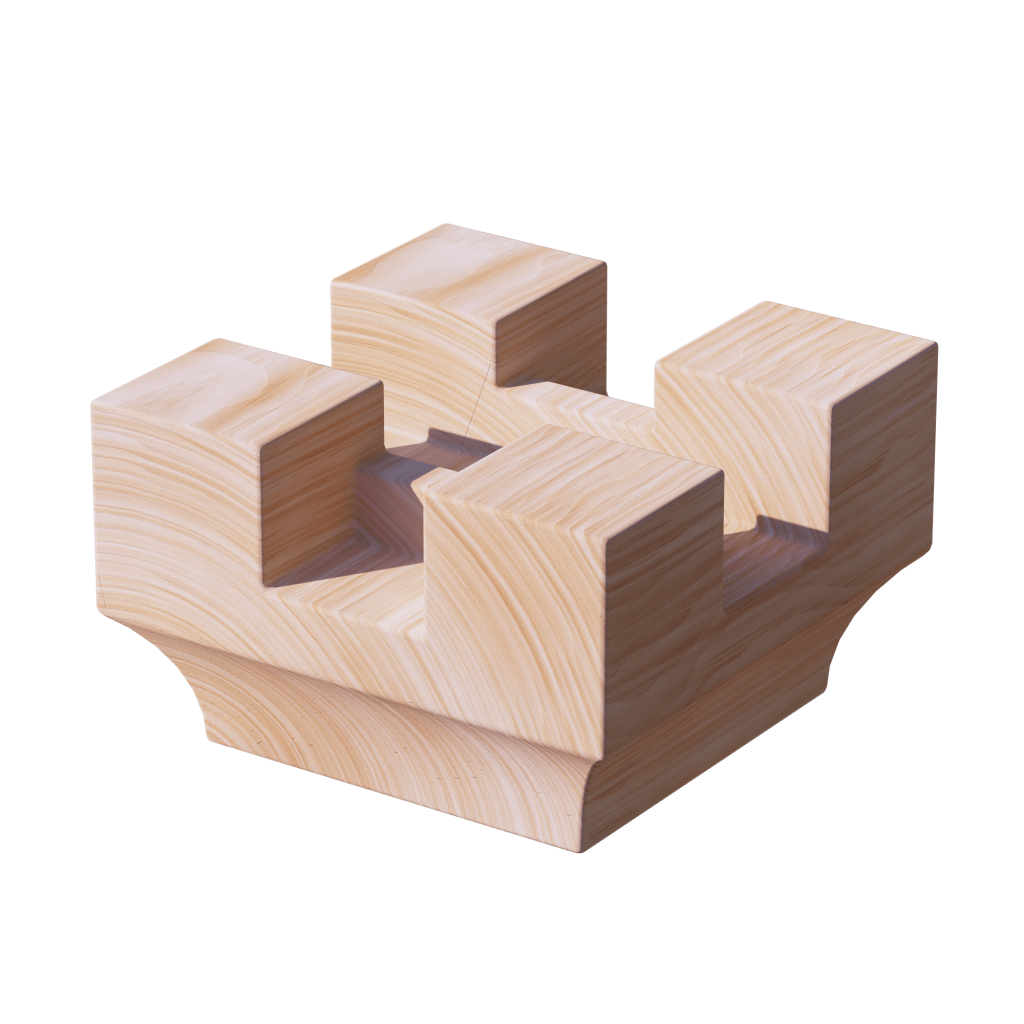

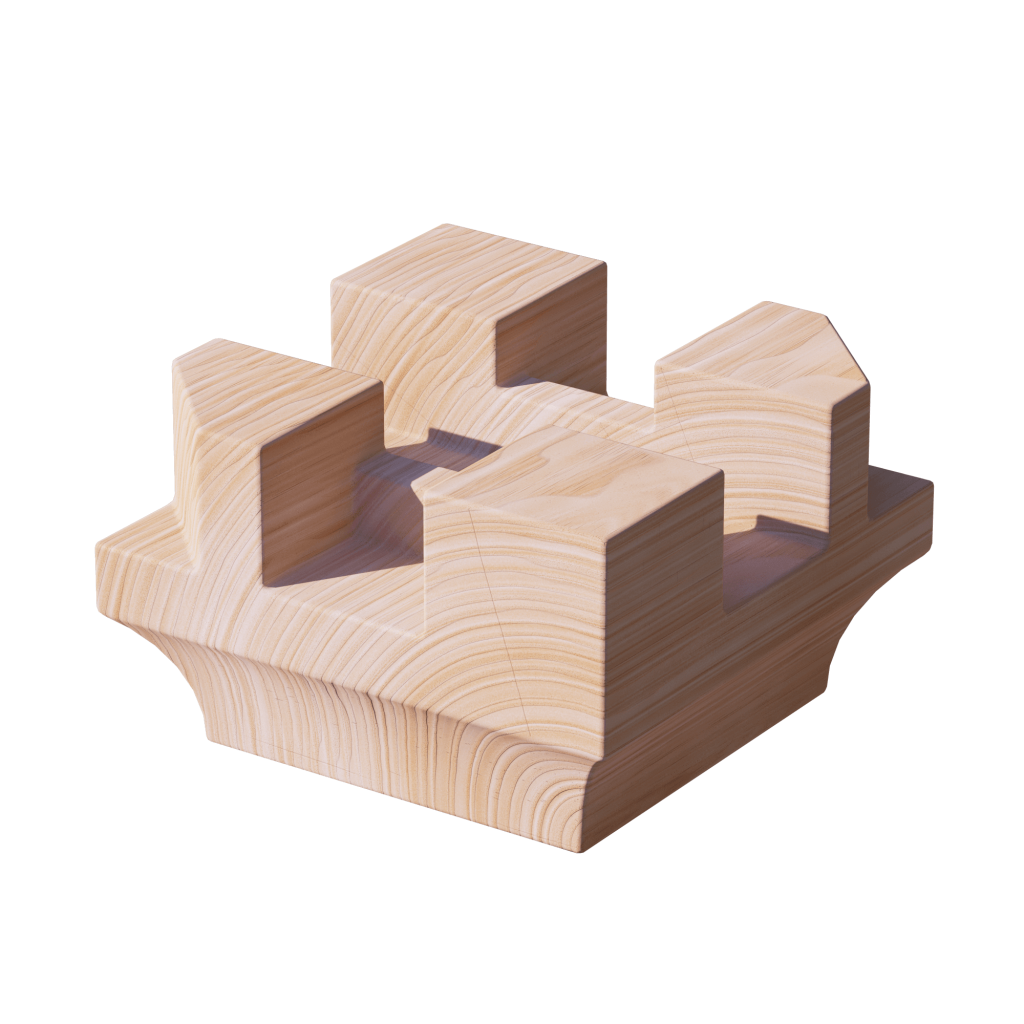

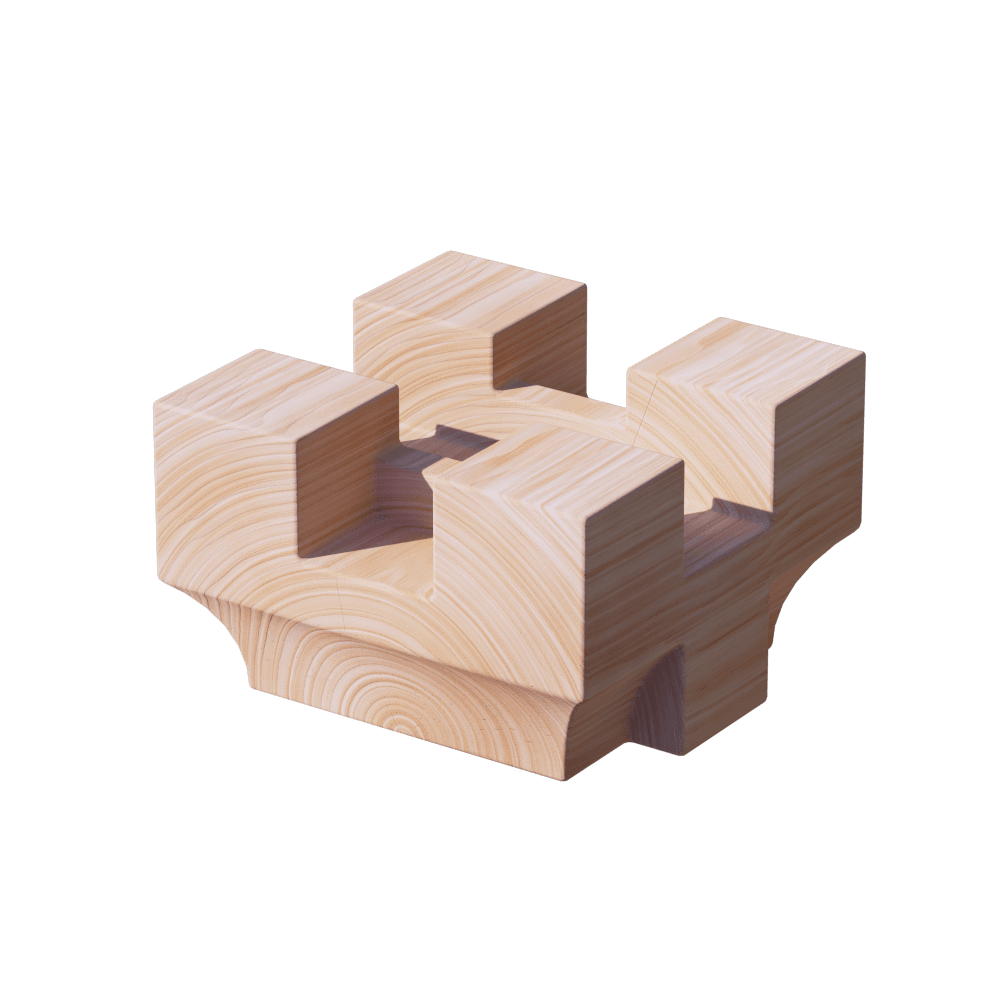

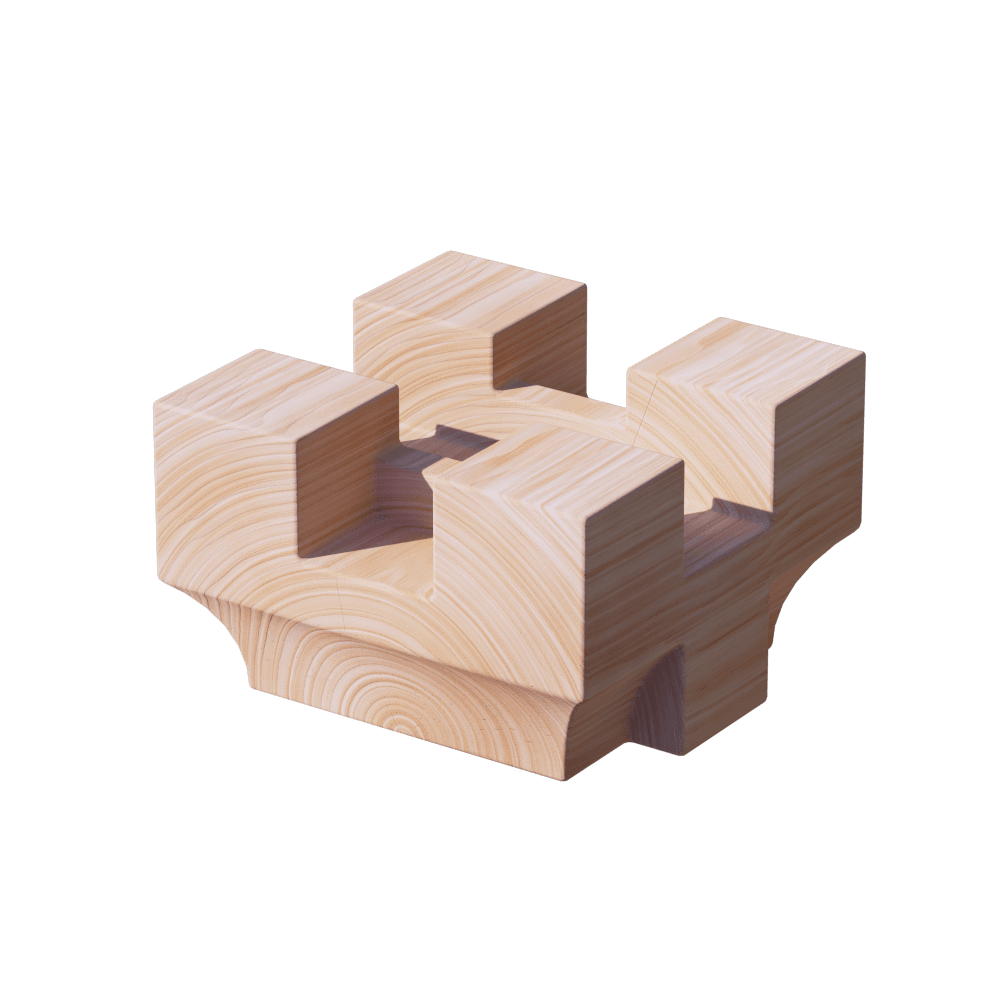

造枓之制有四:一曰栌枓。施之于柱头,其长与广,皆三十二分。若施于角柱之上者,方三十六分(如造圆枓,则面径三十六分,底径二十八分)。高二十分。上八分为耳,中四分为平,下八分为欹。开口广十分,深八分。(出跳则十字开口,四耳。如不出跳,则顺身开口,两耳。)底四面各杀四分,欹䫜一分。(如柱头用圆枓,即补间铺作用讹角枓)

——《营造法式》

栌枓为铺坐最下层的枓,安装在柱头之上,主要承载铺作层和屋盖层重量,并传递给柱网。(宋以前栌枓通常直接安放在柱头之上,宋及以后在柱头和阑额之上增加普拍枋,栌枓则安装在普拍枋之上,这一特征通常也可作为断代标志)

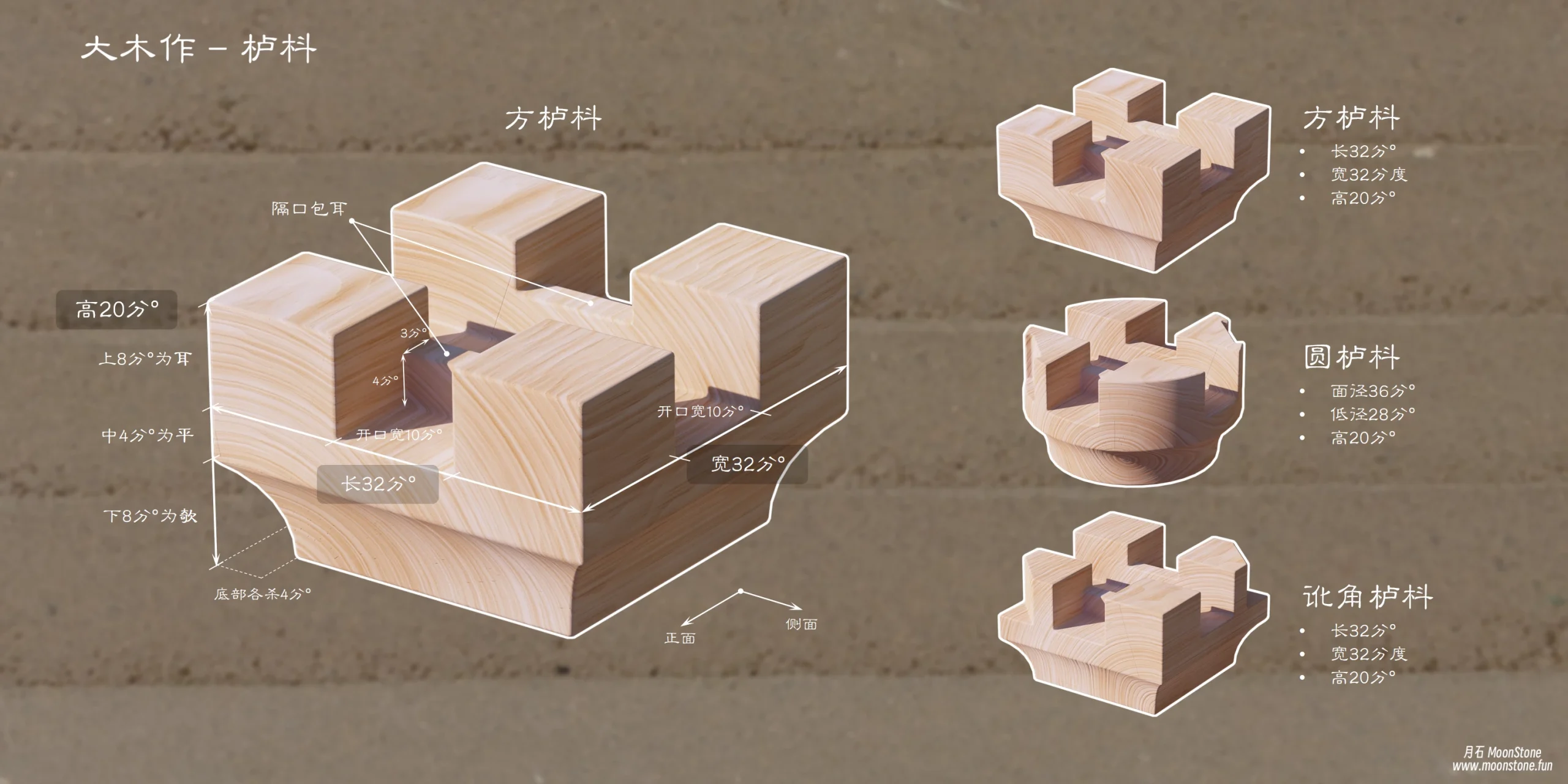

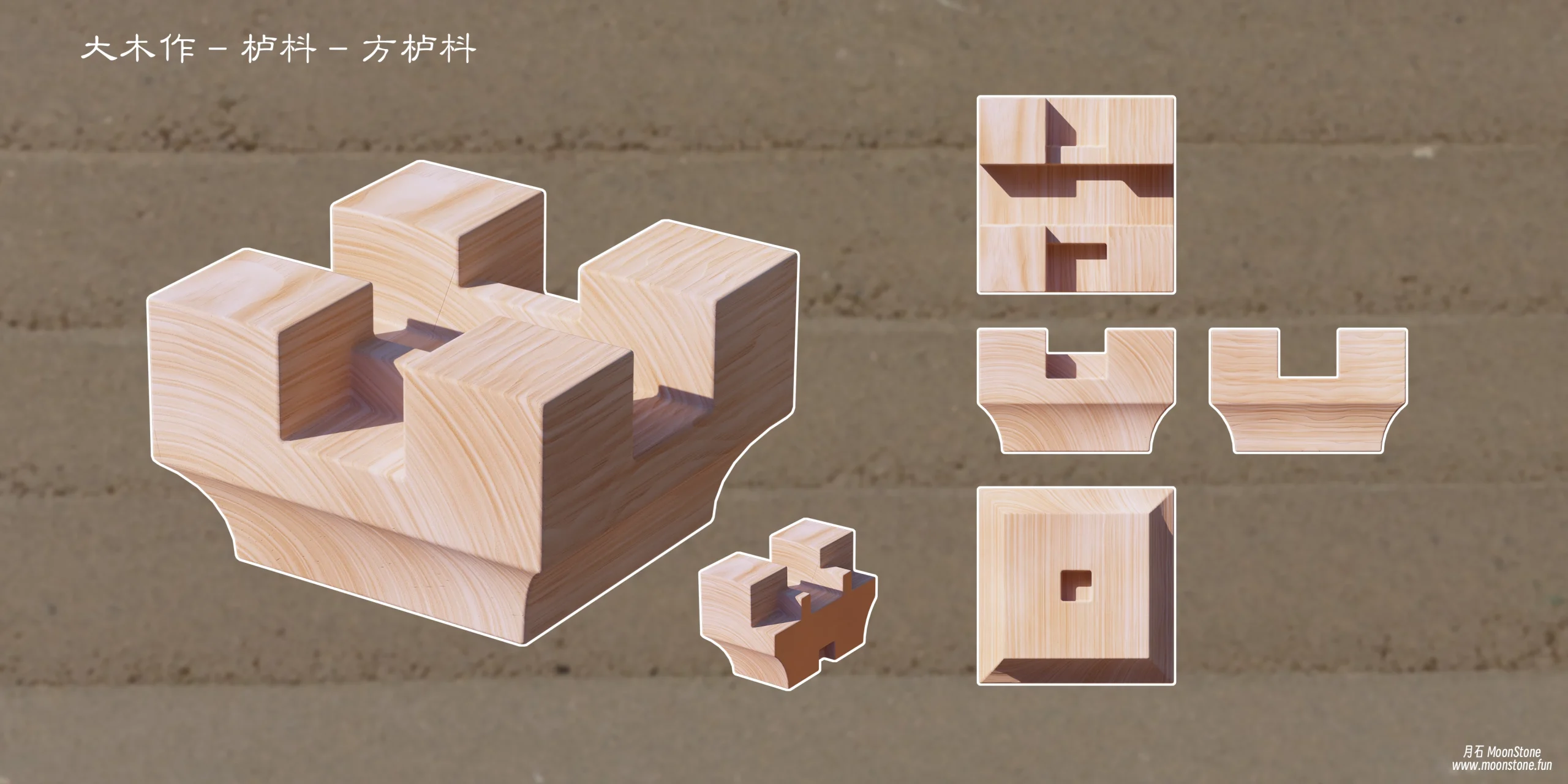

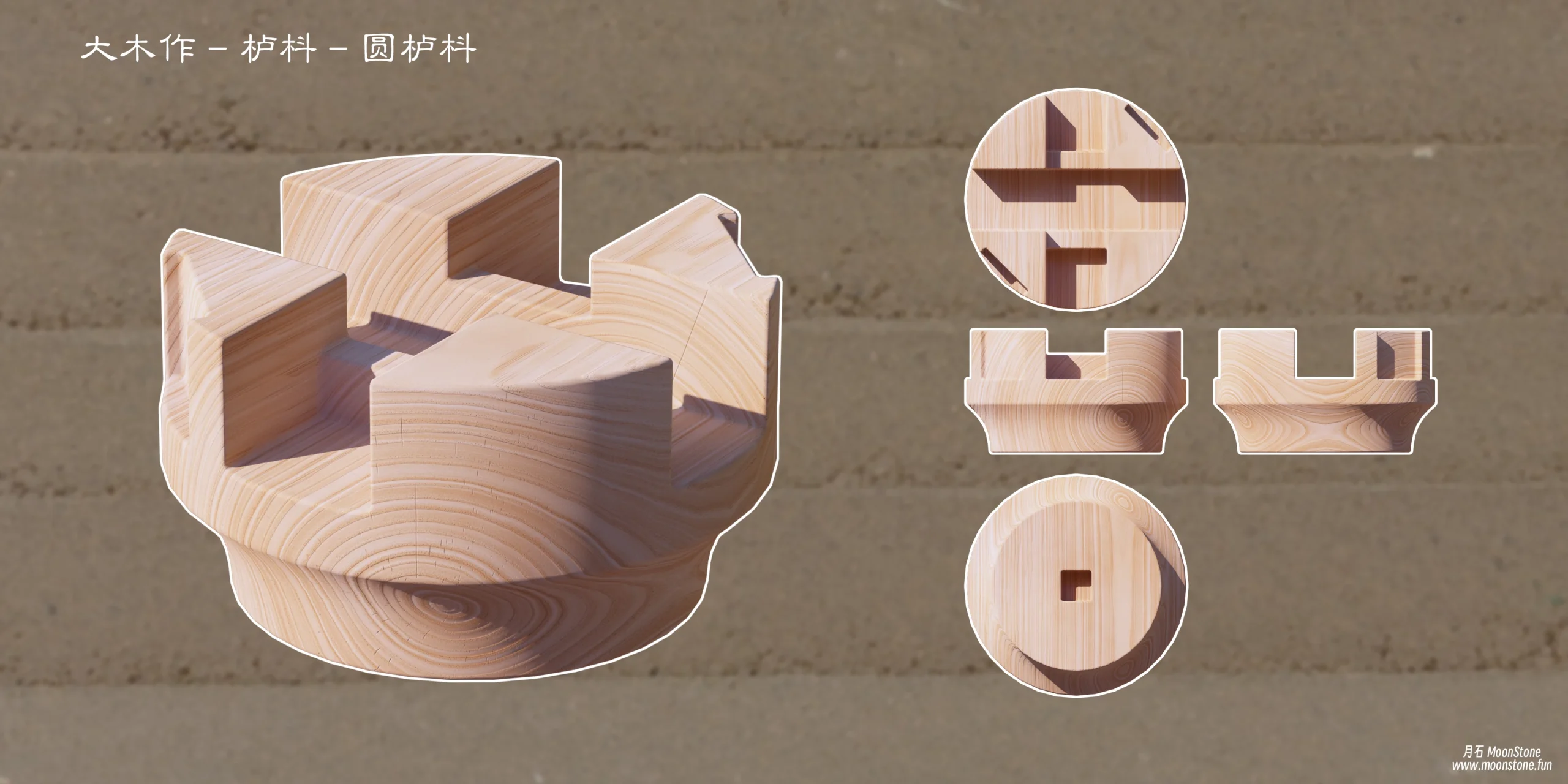

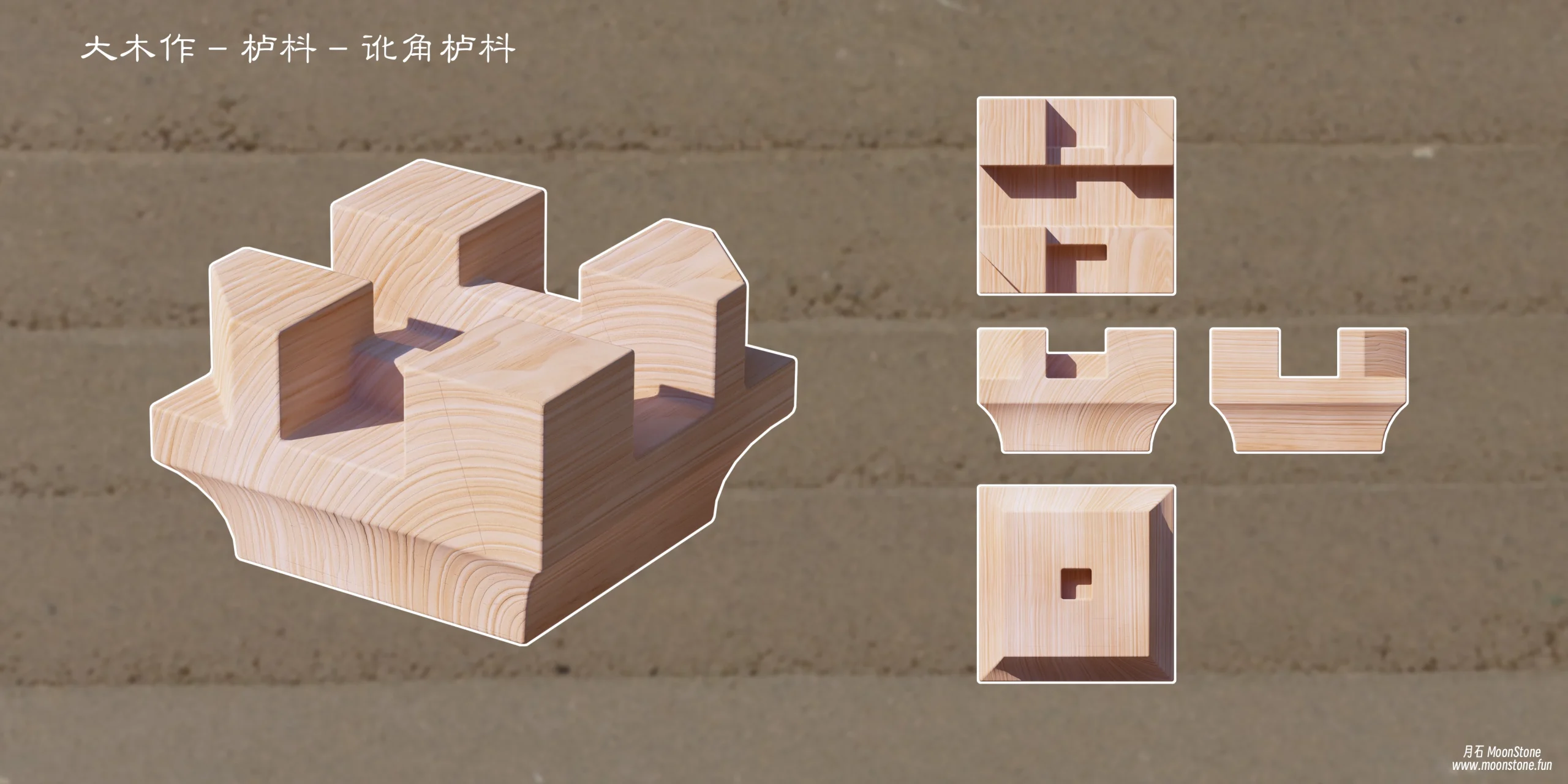

按照营造法式规定,一般栌枓高20分°,长宽均为32分°。若栌枓安装在角柱之上,则长宽尺寸增加为36分°。栌枓通常为方枓,但也有在角柱上使用圆枓或讹角枓的。

栌枓结构自上而下分为耳、平、欹(qī)三部分。其中上8分°为枓耳,中4分°为枓平,下8分°为枓欹。其中欹底部四个面向里杀4分°,内䫜(āo,同凹)1分°。

当需要出跳时,栌枓上采用十字开口(四个枓耳),并在出跳方向的开口上留有隔口包耳,隔口包耳高4分°,厚3分°。若不出跳,则仅顺着枓身方向开一字口(两个枓耳),例如单斗只替,栌枓上仅开一字口,枓口上直接承替木,替木上再承撩风槫。开口宽10分°,深8分°

除此之外,有些栌枓还会在欹部两边带耳,例如佛光寺东大殿柱头铺作的栌枓。

参考资料:

《〈营造法式〉注释(卷上)》,梁思成

《〈营造法式〉解读 第3版》, 潘谷西、何建中